Berilmu atau Beruang? Tanpa Sikap, Ilmu Hanya Ilusi

Oleh : Raden Siska Marini ( Sekretaris Bidang Pembangunan, Infrastruktur dan Pedesaan KOPRI PB PMII)

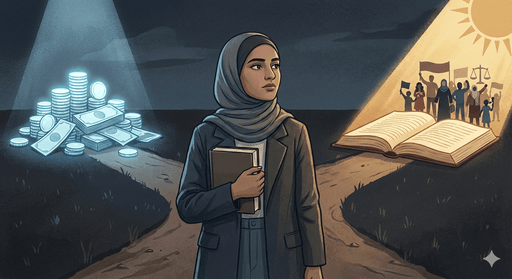

"Berilmu atau beruang sering diajukan seolah hidup hanya soal memilih satu di antaranya. Padahal, pertanyaan itu menipu karena mengaburkan persoalan yang lebih mendasar sikap dan keberpihakan. Tanpa sikap, ilmu tak lebih dari ilusi yang rapi di ruang akademik, tetapi absen di hadapan ketimpangan sosial."

Ada satu pertanyaan klasik yang diam-diam membentuk cara banyak orang memaknai hidup lebih penting berilmu atau beruang? Pertanyaan ini terdengar sederhana, bahkan praktis. Tetapi justru karena kesederhanaannya, ia sering menipu seolah hidup bisa diringkas menjadi urusan memilih satu dari dua kotak. Padahal, di baliknya tersembunyi persoalan etika, tujuan, dan arah keberadaan manusia.

Saya pernah hidup cukup lama dalam jebakan itu. Ada suara yang mengatakan, punya uang dulu agar bisa sekolah dan berdaya. Argumen ini tidak sepenuhnya salah. Akses pendidikan memang sering ditentukan oleh modal ekonomi. Teori Pierre Bourdieu tentang modal ekonomi dan kultural menjelaskan bahwa ilmu tidak pernah lahir di ruang hampa. Data statistik pun berulang kali menunjukkan korelasi antara pendidikan dan pendapatan. Namun realitas juga berbicara lantang dengan banyak orang yang sudah “beruang” justru berhenti mencari ilmu. Uang menjadi titik akhir, bukan alat untuk memperluas pengetahuan atau kebermanfaatan.

Narasi sebaliknya pun tak kalah rapuh. Kita sering memeluk keyakinan bahwa ilmu pasti berbuah kesejahteraan. Sastra Indonesia menghadirkan figur Ikal dalam Laskar Pelangi cerdas, tekun, penuh mimpi namun hidupnya tidak serta-merta berlimpah harta. Ia kaya makna, bukan saldo. Analogi ini bukan untuk meromantisasi kemiskinan, melainkan untuk mengingatkan bahwa ilmu bukan mesin uang otomatis. Ketika ilmu direduksi menjadi alat ekonomi semata, ia kehilangan martabat etiknya.

Awal 2026 ini, refleksi saya bergerak lebih dalam dan lebih jujur. Lebih dari satu dekade berproses di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) membuat saya menengok ulang tujuan organisasi yang sering dibaca, dihafal, namun kerap dilupakan maknanya: terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya, serta berkomitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Di sana tidak ada dikotomi berilmu atau beruang. Yang ada adalah tuntutan moral dimana ilmu harus diamalkan, dan pengamalan itu harus berpihak.

Di titik ini, saya sadar bahwa pertanyaan awal saya keliru. Yang benar bukan memilih antara berilmu atau beruang, melainkan menentukan orientasi keduanya. Filsafat etika Aristoteles menyebut tujuan hidup manusia sebagai eudaimonia hidup baik yang bermakna. Dalam kerangka ini, uang hanyalah sarana, ilmu pun bukan tujuan akhir. Keduanya bernilai ketika menghadirkan kebajikan. Tanpa nilai, ilmu melahirkan teknokrat dingin tanpa ilmu, uang mudah berubah menjadi alat dominasi. Maka, yang paling tepat bukan “berilmu agar beruang” atau “beruang agar berilmu”, melainkan bermanfaat, bukan dimanfaatkan.

Refleksi ini menjadi semakin penting ketika ditarik ke pengalaman perempuan. Dari mana pun asalnya dari kota besar atau dari desa yang jauh, dari keluarga mapan atau dari rumah yang penuh keterbatasan perempuan sering kali menghadapi lapisan hambatan tambahan. Ilmu yang ia miliki tidak selalu diakui setara, dan uang yang ia hasilkan kerap dianggap sekunder. Karena itu, untuk perempuan mana pun jangan pernah menyerah. Bukan karena dunia akan tiba-tiba adil, melainkan karena bertahan, belajar, dan berpikir kritis adalah bentuk perlawanan yang paling sunyi sekaligus paling konsisten.

Di sinilah Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) menemukan relevansinya. KOPRI bukan sekadar ruang organisasi, melainkan wadah aktualisasi diri yang sadar struktur. Ia memberi ruang bagi perempuan untuk belajar, memimpin, bersuara, dan menghubungkan ilmu dengan realitas sosial bukan untuk sekadar “naik kelas” secara personal, tetapi untuk membuka jalan bagi perempuan lain. Di sana, perempuan tidak diminta menjadi versi jinak dari kekuasaan, melainkan subjek yang berpikir, berdaya, dan berpihak.

Akhirnya, refleksi ini membawa saya pada satu keyakinan yang lebih tenang. Kita tidak kekurangan orang pintar dan kaya. Tetapi, kita masih membutuhkan mereka yang menjadikan kepintaran dan kekayaannya sebagai jalan pengabdian. Mungkin, di situlah letak makna hidup yang paling jujur ketika ilmu dan uang berhenti saling dipertentangkan, lalu bertemu dalam satu tujuan menghadirkan manfaat bagi sesama.